تعريف الحجّ

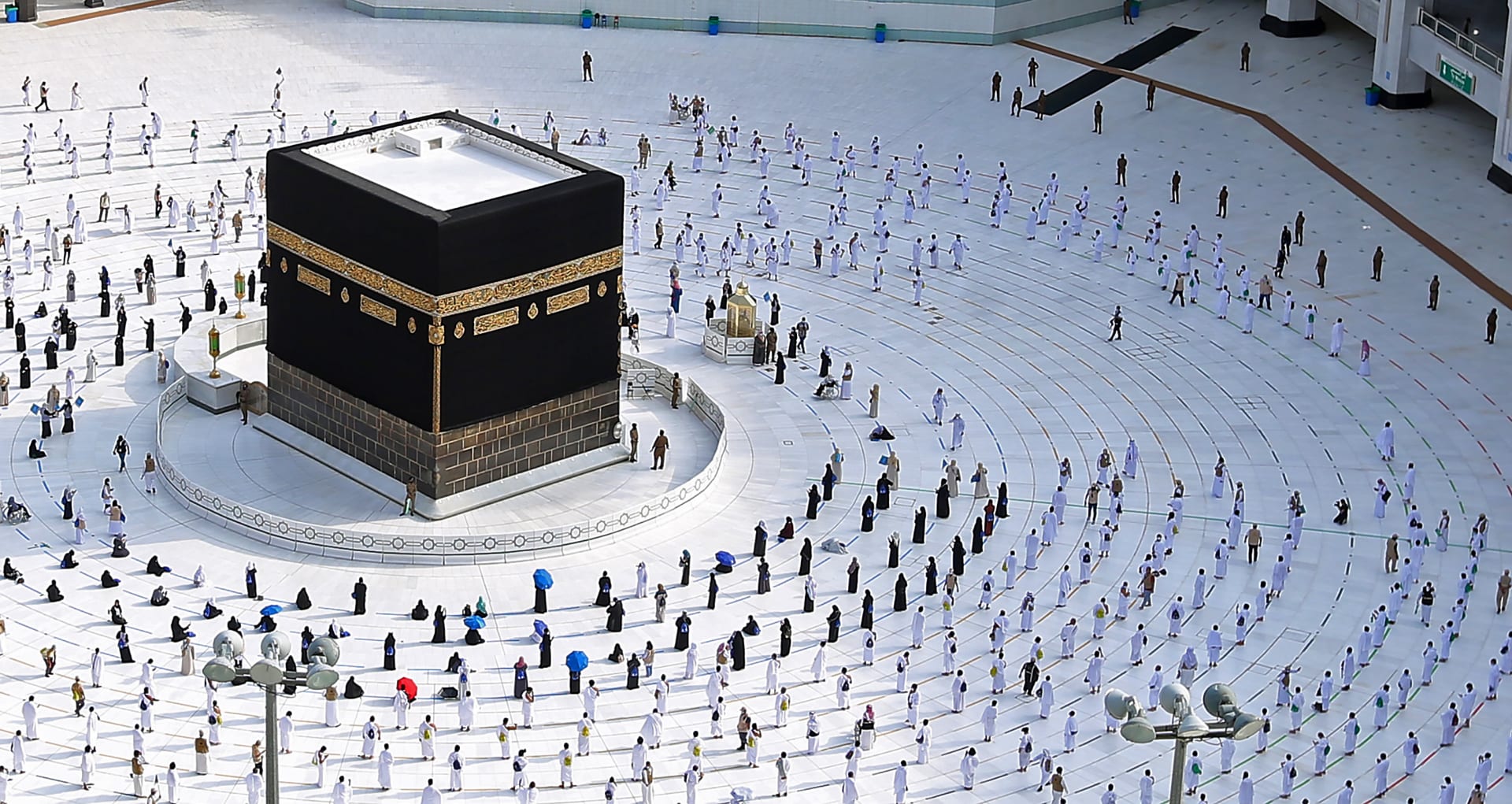

يُشير معنى الحجّ في اللغة إلى: قَصد الشيء المُعظَّم، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ،

فالحجّ هو: قَصْد بيت الله الحرام؛ لأداء مناسك مخصوصةٍ، ويُعرَّف بأنّه: زيارة مكانٍ مُعيَّنٍ، في زمنٍ مُعيَّنٍ،

بنيّة أداء مناسك الحجّ بعد الإحرام لها، والمكان هو: الكعبة، وعرفة،

والوقت المُعيَّن هو: أشهر الحجّ، وهي: شوّال، وذو القعدة، وذو الحِجّة.[١]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحج ركن عظيم من أركان الإسلام،

فرضه الله سبحانه على المسلم المستطيع بقوله: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) {آل عمران: 97}،

ولا يزال الناس يحجون منذ رفع إبراهيم القواعد من البيت، وأذن في الناس بالحج كما أمره ربه عز وجل إلى يومنا هذا،

ولا ينقطع الحج طالما على الأرض مؤمن، فإذا قبض الله أرواح المؤمنين،

ولم يبق على ظهر الأرض إلا شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء توقف سيل الحجيج إلى بيت الله الحرام كما سيأتي.

فَضْل الحجّ

- فهو من أفضل الأعمال والقربات عند الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله".

قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله".

قيل: "ثم ماذا؟" قال: "حج مبرور". {البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد}. - والحج يعدل الجهاد في سبيل الله، وينوب عنه لمن لا يقدر عليه ومن لا يُكلف به.

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل،

أفلا نجاهد؟ قال: "لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور". {البخاري كتاب الحج حديث رقم 1423}.

وفي رواية: قلت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: "لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حجٌ مبرور".

فقالت عائشة: فلا أدعُ الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم . {البخاري كتاب الحج حديث 1728}.

وفي رواية للنسائي: قلت: يا رسول الله،

ألا نخرج فنجاهد معك، فإني لا أرى عملاً في القرآن أفضل من الجهاد.

قال: "لا، ولَكُنَّ أحسنُ الجهاد وأجملُه حج البيت، حجٌ مبرور". - والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".

{متفق عليه، البخاري كتاب الحج (1650)، ومسلم (2403)}. - والحج المبرور سبب لغفران الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجح كيوم ولدته أمه". {البخاري 1424}.

وعند مسلم: "من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه". {ح 2404}.

وعند الترمذي: "من حج فلم يرفث ولم يفسق غُفر له ما تقدم من ذنبه". {ح 739}. - والإكثار من الحج والعمرة ينفيان الفقر . قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : "تابعوا بين الحج والعمرة،

فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد". {الترمذي ح738 عن ابن مسعود، وابن ماجه ح2887 عن عمر، والصحيحة ح1200}. - والحاج وافد على الله، ومن وفد على الله أكرمه الله.

عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الغازي في سبيل الله، والحاج، والمعتمر، وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم". {ابن ماجه ح2893، الصحيحة 1820}. وفي رواية: "الحجاج والعمار وفد الله،

إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم". {ابن ماجه ح2883}.

وفريضة الحج دائمة مستمرة حتى بعد ظهور الفتن العظام: "ليحجن هذا البيت،

وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج". {صحيح الجامع 5361}.

فإذا قبض الله أرواح المؤمنين في آخر الزمان ولم يبق على الأرض إلا شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء توقف الحج،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت". {صحيح الجامع 7419}.

ولهذا وجب على كل مسلم مستطيع أن يتعجل الحج، فقد يأتي يومٌ يَعْجَزُ فيه عن الحج: "من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة". {صحيح الجامع}.

أركان الحجّ

يُشير معنى الرُّكن في اللغة إلى: الشيء القوّي الذي لا يصلح الأمر ولا يقوم دونه،

ولذلك سُمِّيت أركان الحجّ؛ لأنّها أساس الحجّ، وما يقوم عليه؛ إذ لا يصلح ولا يقوم دونها،

أمّا في الاصطلاح الشرعيّ، فالركن هو: ما كان جزءاً من ماهيّة الشيء، ولا يحصل تمامه إلّا بوجوده،

فهو أمرٌ داخلٌ في ماهيّة الشيء،[٢٧] وأركان الحجّ عند الشافعيّة، والمالكيّة،

والحنابلة أربعةٌ، وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، والسَّعي، وطواف الزيارة،

وأضاف الشافعيّة رُكنَين، هما: الترتيب بين تلك الأركان، والحَلْق أو التقصير،

أمّا الحنفيّة فأركان الحجّ عندهم تنحصر في الوقوف بعرفة، والطواف،

وتفصيل كلّ رُكنٍ فيما يأتي:[٢٨]

الإحرام بالحجّ:

وهو رُكنٌ عند جمهور العلماء، وشرط صحّةٍ عند الحنفيّة،

ويُراد بالإحرام: الدخول في عبادة الحجّ، وعَقْد النيّة على أداء مناسكه،

ويتضمّن عند الحنفيّة النيّة والتلبية معاً، وتكون التلبية بقَوْل: "لبّيك اللهمّ".

الوقوف بعرفة:

وهو من أهمّ أركان الحجّ؛ ويكون بوقوف الحاجّ ووجوده في أرض عرفة وِفق ما أَمرَت به الشريعة،

وتكمُن أهميّته في أنّ فواته يترتّب عليه فَوات الحجّ كلّه،

وتجب بذلك إعادة الحجّ في السنوات القادمة، وقد ثبتت رُكنيّة الوقوف بعرفة في القرآن،

والسنّة، والإجماع؛ فمِنَ القرآن الكريم قَوْل الله -تعالى-: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ)،[٢٩]

ومن السنّة النبويّة قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (الحجُّ عرفةَ فمَن أدرك ليلةَ عرفةَ قبل طلوعِ الفجرِ من ليلةِ جمعٍ فقد تمَّ حجُّهُ)،

[٣٠] وقد أجمع العلماء على أنّ الوقوف بعرفة رُكنٌ من أركان الحجّ، وتعدّدت أقوالهم في وقت الوقوف بعرفة ومدّته،

وبيان ذلك فيما يأتي:

وقت الوقوف بعرفة: ذهب الحنفيّة والشافعيّة إلى أنّ وقت الوقوف بعرفة يبدأ منذ ظُهر يوم عرفة،

أمّا الإمام مالك فيرى أنّ الوقوف بعرفة يكون ليلاً،

ومن تَرك الوقوف في أيّ جزءٍ من الليل فلا يكون قد أتى برُكن الوقوف، وتجب عليه إعادة الحجّ،

وقالوا بأنّ تَرك الوقوف نهاراً تجب بسببه الفِدية وإن تُرِك عمداً دون عُذرٍ؛ باعتبار أنّ الوقوف نهاراً واجبٌ عند المالكيّة،

بينما ذهب الحنابلة إلى أنّه يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة وينتهي بطلوع فجر يوم النَّحر.

مدّة الوقوف بعرفة: وقد فصّل فيها العلماء؛

فقسّم الحنفيّة والحنابلة زمن الوقوف إلى زمنَين؛ الأوّل: زمن الرُّكن؛ وهو الزمن الذي تُؤدّى فيه فريضة الوقوف،

ويكون بالوجود في عرفة ولو قليلاً زمان الوقوف،

والثاني: الزمان الواجب؛ ويكون بالوقوف في عرفة منذ ظُهر يومه إلى غروب الشمس،

وعدم مغادرة عرفة إلّا بعد الغروب ولو بلحظةٍ واحدةٍ؛ أي أن يجمع الحاجّ وقوفه بعرفة بين الليل والنهار،

وقال المالكيّة بأنّ الوقوف في عرفة يكون ليلاً،

أمّا الشافعيّة فقالوا بأنّه يُسَنّ الجَمع بين الليل والنهار في عرفة، ولا يجب الجَمع،

ويُجزئ الوقوف بعرفة في أيّ وقتٍ من ظهر يومه إلى فجر يوم النَّحر.

طواف الزيارة أو طواف الإفاضة:

وقد سُمِّي بهذين الاسمَين؛

لأنّ الحاجّ يأتي إلى مكّة المُكرَّمة، أو يفيض إليها من مِنى دون البقاء فيها، وقد دلّ على مشروعيّة الطواف قَوْله -تعالى-:

(وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)،[٣١] ومن السنّة ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-:

(حَاضَتْ صَفِيَّةُ بنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ ما أَفَاضَتْ، قالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ،

فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: أَحَابِسَتُنَا هي؟ قالَتْ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّهَا قدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بالبَيْتِ،

ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإفَاضَةِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: فَلْتَنْفِرْ)،[٣٢] كما أجمع المسلمون على فرضيّته،

ويُؤدّيه الحُجّاج يوم النَّحر بعد أدائهم مناسكَ الرَّمْي، والنَّحر، والحَلْق والتقصير؛ بالطواف سبعة أشواطٍ،

بينما اعتبر الحنفيّة الرُّكن في الطواف أكثره؛ أي أربعة أشواطٍ، أمّا السبعة فهي من الواجبات التي تنجبر بالفِدية،

ويجب عند جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة الطواف مَشياً في حَقّ الحاجّ القادر عليه،

كما يجب أداء ركعتَين بعد الطواف، بينما ذهب الشافعيّة إلى أنّ الطواف مَشياً،

وأداء الركعتَين سُنّةً، ويُشترَط في طواف الزيارة الإحرام والوقوف بعرفة قبله؛

فلا يصحّ أيّ عملٍ من أعمال الحجّ دون إحرامٍ، ولا يصحّ الطواف أيضاً قبل الوقوف في عرفة بإجماع العلماء،

ولم يشترط الشافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة تعيين نيّة الطواف؛ لدخول الطواف في نيّة الحَجّ بالمُجمَل،

أمّا الحنابلة فاشترطوا تعيين نيّة طواف الزيارة، كما لا يصحّ الطواف قبل وقته المُحدَّد شرعاً،

وقد حَدّده الحنفيّة، والمالكيّة من طلوع الفجر الثاني من يوم النَّحر، وقال الشافعيّة،

والحنابلة بأنّ طواف الزيارة يبدأ من بعد منتصف ليلة النَّحر بشرط الوقوف في عرفة قبله.

السَّعي بين الصفا والمروة:

حيث يطوف الحاجّ بين الصفا والمروة سبعة أشواطٍ بعد طواف الإفاضة،

والسَّعي رُكنٌ من أركان الحجّ عند الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة، وواجبٌ عند الحنفيّة تترتّب الفِدية بتَرْكه،

ويجب المَشي فيه للقادر عند الحنفيّة، والمالكيّة، ويُسَنّ عند الشافعيّة، والحنابلة.